![]()

En 1898, une jeune bohémienne du nom de Koudelka Iasant s’immisce dans un ancien monastère délabré, au bord d’une falaise galloise, d’où elle perçoit l’appel de détresse d’une âme en peine. Dotée, depuis l’enfance, de facultés psychiques hors-normes l’ayant frappée du sceau de l’hérésie, elle y fait la rencontre d’un aventurier promis à la mort, Edward Plunkett, qu’elle décide de soigner par ses dons. Consentant à s’entraider, dans ces couloirs lugubres peuplés d’esprits et de créatures horrifiques en tout genre, leur chemin croisera celui du Père James O’Flaherty, un prêtre zélé, quoiqu’évasif quant aux raisons qui motivent sa présence en ces lieux maudits...

J’avais dix ans quand, pour la première fois, j’ai joué au plus sexy des jeux de rôles d’horreur gothique sur Playstation. Oh, pas longtemps, PEGI, rassure-toi ; comme j’avais du mal à comprendre, j’ai vite décroché, mais il est une chose qui ne m’ait jamais quitté depuis, c’est le début de mélodie qu’on entend lors des combats de boss. C’est resté gravé, comme un chewing-gum sur le plancher de la cour de récré, et ce n’est que bien plus tard, par volonté de retrouver la partie manquante de ces quelques notes qui, depuis des années, me tournaient dans le ciboulot, que je fis l’étrange découverte ; car le compositeur de Koudelka, figurez-vous, n’est autre que celui de… Secret of Mana !

Hiroki Kikuta ne s’est d’ailleurs pas contenté, ici, d’un rôle de composition, si j’ose dire, puisqu’il y est également crédité comme producteur, directeur et scénariste, une singularité qui ne l’est pas tant que ça pour ce monsieur au parcours atypique ; auto-didacte sur le plan musical, diplômé de lettres, de philosophie et de théologie, illustrateur en début de carrière, refoulé aux portes de la société Falcom avant d’être recueilli par Square, au début des années 90, par l’entremise du père Uematsu, si l’on en croit la rumeur, avec qui des atomes s’eussent vite crochés. Un grand musicien que ce cher Nobuo, doublé d’un homme d’influence, qui aura permis à bien des talents de s’exprimer – on citera, à cet égard, le sieur Mitsuda et la dame Shimomura – quoique celle-ci eut quand même déjà, au préalable, largement contribué à l’OST de Street Fighter II, précisons-le.

Mais restons dans le sujet ; déjà, Koudelka n’a aucun lien direct avec Squaresoft, bien que moult employés de la société Sacnoth, fondée pour l’occasion, et par Kikuta lui-même, en furent issus ; à l’instar de Monolith Soft (Xeno & cie), Mistwalker (Sakaguchi & cie) ou encore, plus méconnue, Love-de-Lic, qui sur Playstation aura développé un jeu aux allures d’OVNI, Moon: Remix RPG Adventure, lequel dispose d’une B.O. fantastique que je vous recommande chaudement même si, comme moi, vous n’avez jamais joué au jeu – dont il n'existe hélas aucune traduction, officielle ou officieuse.

Mais restons dans le sujet ; Koudelka est donc un RPG d’horreur prenant pour contexte le Royaume-Uni de l’époque victorienne, et pour inspiration les récits de qui aime confectionner (et qui fait aussi des imprimantes), une singularité en soi pour ce genre de jeux où la fantasy ne consent à partager la majeure partie de son royaume qu’avec quelques babioles de science-fiction. Ceci dit, on y ressent l’influence certaine d’un Resident Evil, par effet de mode, peut-être, notamment dans le balai qui semble animer le fondement des personnages et les angles de caméras fixes. Mais ça, au fond, j’en sais trop rien, je n‘ai jamais joué à un Resident Evil.

Parce que je suis une mauviette.

En revanche, il est un jeu d’horreur sur PS1 auquel j’ai joué, et qui, un an avant, déjà, tentait ce mélange des genres : Parasite Eve, de cette fameuse firme au carré dont le logo arbore un triangle (belle preuve d'incompétence). Mais l’action se déroulait en notre temps, enfin, dans le New-York des années 90 quoi, c’est-à-dire le siècle dernier, quand Friends n’était pas encore perçu comme le stigmate d’une époque barbare. Et puis l’horreur avait ce je-ne-sais-quoi de clinique – le côté rationnel, scientifique, les mitochondries qui transforment le public et les acteurs d'un opéra en torches humaines, etc.

Mais restons dans le sujet, boudiou !

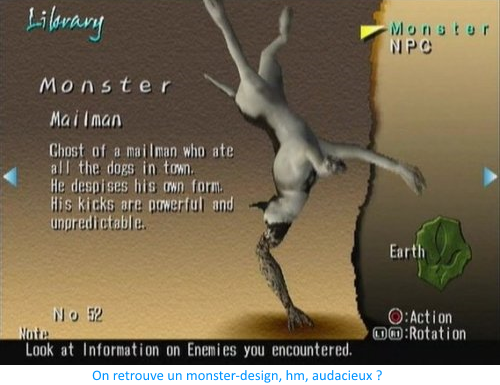

Koudelka donne dans le glauque, voila. Un décor sinistre et cloisonné, des petites filles fantômes qui se promènent dans les couloirs, un bestiaire grotesque (comprenez perturbant), des gens qui essaient de vous tuer… Le malaise est palpable, l’atmosphère pesante. Ça ne fait pas spécialement peur, mais ça dérange, ça inquiète et, à l’occasion, ça vous emprunte quelques tripes. Je ne suis certes pas expert en la matière, mais j’ai trouvé ça plutôt immersif dans l’ensemble ; les effets sonores sont réussis, la musique sait se faire discrète, en dehors des phases de combat où on sent que Kikuta est parti dans son délire – on aime, on aime pas, moi je… trouve ça fascinant – et, point très important sur lequel je souhaitais m’appesantir, les doublages sont crédibles (!), en anglais, en tout cas, bien que le jeu soit sorti en France et qu’il ait même bénéficié d’une VF intégrale, que je trouve pas dégueu, mais pas au niveau de la première.

Les mots "crédibles" et "pas dégueu" n'ont certes pas pour synonyme "génialissime", mais à une période où toute la France se passionnait pour les Olympiades esquimau-indiennes, où Grandia révolutionnait le monde du jeu vidéo en proposant, pour la première fois, le concept du doublage 50-50 – un coup en anglais, un coup en français – et où l’on s’interrogeait sur ce que pouvait bien être l’homme, si ce n’est un misérable petit monticule de secrets, il est intéressant de relever cette prise de position à contre-courant.

L’accent a clairement été posé sur la mise en scène, et sur les interactions entre les trois personnages principaux. C’est fluide, c’est plutôt bien écrit, je trouve, même si ça ne révolutionne pas le genre – l’en demande-t-on autant ? Les dialogues s’articulent parfois autour de questions littéraires, philosophiques ou poétiques, on y parle de Lord Byron, même si, là encore, ça ne vas pas bien loin – mais on peut trouver que ça apporte de la richesse, ou au contraire trouver ça pompeux. Au choix.

Là où Parasite Eve faisait le choix d’une narration à plus grande échelle, variant les environnements, Koudelka mise plutôt sur un récit intimiste, qui ne concerne, au fond, que les personnes et les circonstances qui ont orchestré leur petite réunion nocturne. Les deux approches se valent, tant qu’elles sont convaincantes.

À noter que le jeu tient sur 4 disques, quand bien même l’histoire se boucle en une dizaine d’heures ; probablement le poids des doublages et des scènes cinématiques, abondantes – qui d’ailleurs ont pris un sale coup de vieux. En outre, le jeu propose trois fins différentes : une (mauvaise) bonne fin, où l’on terrasse le boss final, une (bonne) mauvaise fin, où c’est le boss final qui nous terrasse, mais en fait, c’est OK, et puis une (très) mauvaise fin, plus prématurée, où là, par contre, c’est pas OK du tout, mais alors, pas du tout du tout.

Évidemment, c’est cette dernière que je souhaitais vous montrer, parce qu’elle m’a complètement pris de court et horrifié. Et j’ai vingt-neuf ans. Qu’est-ce ça aurait été si j’étais parvenu jusque-là à dix ans…

Âmes sensibles s'abstenir de cliquer !

Je crois que l’effet terrifiant d’une telle scène se trouve accentué par la qualité… dérangeante ? des modèles 3D de l’époque. C’est ce qu’on appelle le double effet Kiss Cool. Brrr, rien que de voir la vignette de la vidéo, je ressens bien à nouveau l’effet fraicheur.

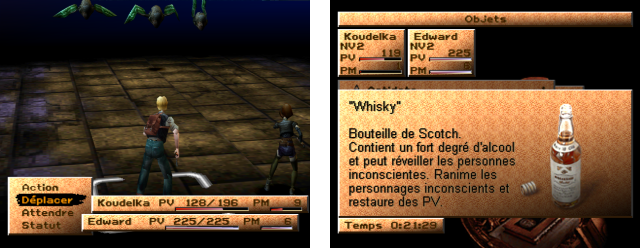

Sinon, le jeu a pas mal été critiqué pour son système de combat. C’est vrai que c’est brouillon, très brouillon, comme si les développeurs s’étaient contentés d’amonceler des idées les unes sur les autres sans trop se préoccuper des notions d’équilibre, de challenge ou d’immersion. Sur ce dernier point, l’idée se défend que d’intégrer des combats aléatoires, en temps non-réel, donc transitoires, dans un tel jeu, puisse un brin atténuer et hacher l’impression de claustrophobie qui tente d’être instaurée, le Survival-Horror étant un genre "canon de verre", capable d’impacter autant que de se briser, ou du moins, le perçois-je ainsi. On peut se dire que Parasite Eve a su éviter cet écueil, en optant pour un système orienté action, à la Vagrant Story. En outre, si l’on en croit les anecdotes, des querelles intestines auraient fortement émaillé le processus de développement, expliquant ainsi un certain décalage entre les phases d’exploration et les phases de combat. Mais bon, c’est pas si mauvais, non plus, au moins, ça essaye, et puis l’objet de résurrection, c’est du whisky, littéralement, alors "meilleur jeu !", clamera bien qui veut.

En fait, les combats ne sont là que pour justifier le côté RPG, mais le jeu pourrait tout aussi bien s’en passer. Était-ce davantage la volonté de proposer un gameplay différent, ou celle d’esquiver les comparaisons trop facile avec Resident Evil, qui justifient ce parti pris ?

Toujours est-il que Koudelka n’aura pas réussi son coup d’éclat ; en tant que survival-horror, peut-être, mais certainement pas en tant que RPG, deux genres où la concurrence fut certes rude à l’ère PS1.

Pour autant, en dépit de cet accueil tiède et du départ de Kikuta, pour qui l’expérience fut manifestement un échec, Sacnoth n’en restera pas là puisque, deux ans plus tard, sur PS2 cette fois, sortira le second jeu qui nous intéresse aujourd’hui.

Nous débutons cette fois en 1913, à Rouen, soit un an avant le début de la Première Guerre mondiale et quarante-et-un avant l’implantation de la première usine Lubrizol. Un prêtre y est assassiné, et sa fille, Alice Elliott, enlevée par l’armée japonaise, qui l’embarque dans un train en direction du pays. Mais alors que le véhicule traverse la Chine, Roger Bacon, un vieillard bien sapé, du style gentleman londonien, débarque à l’improviste et massacre l’escorte de la jeune femme, qu’il entend bien kidnapper à son tour. C’était sans compter sur l’un des passagers du train, Yuri Hyuga, passablement courroucé par tout ce raffut ; profitant d’une errance du vieux monsieur, il l’éborgne et lui rafle Alice, avant de sauter du train en marche. Une prouesse, pour un simple être humain ; mais Yuri n’est pas qu’humain, c’est un Harmonixer. Ou, autrement dit, un homme capable de se transformer en bête démoniaque…

Les noms diffèrent, pourtant, Shadow Hearts est bel et bien la suite canonique de Koudelka, puisque les événements s’y déroulent quinze ans après – une parenté qui ne manquera pas de nous être affirmée à moult occasions.

En fait, pour être précis, Shadow Hearts bâtit ses fondations sur la mauvaise fin de Koudelka, celle qui nous voit échouer face au boss final, ce qui ne manqua pas de me dérouter, je vous l’avoue. Parce que c’est précisément cette fin que j’ai obtenue, bien malgré moi (qu’il est dur ce dernier boss !), et que j’étais très incertain quant au fait, pourtant simple, que je puisse, ou non, avoir terminé le jeu – pour finir un jeu, en général, on ne trébuche pas sur la dernière marche, si ? Non ? Je suis confus.

Quoi qu’il en soit, exit le côté cloisonné-survie – le monde s’ouvre et la balance penche cette fois bien davantage du côté RPG, tout en gardant une esthétique glauque horrifique. La première partie du jeu se passe en Chine, des petits villages de pêcheurs maudits par les esprits, jusqu’à un Shanghai sous tension d’une occupation japonaise ; la seconde se déporte vers l’ouest, en Europe, de Prague jusqu’à Londres, en repassant par Rouen… Bref, on voyage ! Peut-être un peu trop, ce qui donne au rythme de la narration un style décousu. On passe d’une grande ville à une autre comme si c’était la porte d’à côté, un choix qui évite certes bien des lourdeurs, mais qui donne lieu à des choix de scénario étranges, comme lorsque X, vers la fin du jeu, décide de revenir à Y-Ville en solo pour "vérifier un truc", alors que des centaines de kilomètres et un bras de Manche l’en séparent, et qu’au début du XXe siècle, y avait pas de tunnels souterrains, ni de trains OUIGO – donc ça interroge. L’écriture compte d’autres maladresses de ce goût-là, on sent de l’indécision, des changements de direction en cours d’écriture, des zones d’ombre, et la cohésion d’ensemble en pâtit, je trouve.

Le doublage est…

Euh…

Non, il n’est pas mauvais. Mais disons qu’il a chuté de plusieurs places au classement des priorités, très clairement. En témoignent tous ces petits "Sore !" que les personnages lâchent, durant les combats, au moment de lancer leurs attaques spéciales, un tic de langage purement japonais, qui pourrait se traduire par "Let’s go !", "Prends ça !" ou "C’est parti mon kiki !", qu'en sais-je, mais qui semble avoir été laissé-là en mode : "Boarf, ça passe". À l’inverse de Koudelka, d’ailleurs, les dialogues ne sont pas intégralement doublés, ce qui, à titre personnel, ne me dérange pas franchement, donc je me garderais bien d’en dire plus.

Toujours dans une volonté de s’affranchir en partie de son aïeul, les combats optent pour une approche tour-par-tour beaucoup plus classique, trop, même si le concept de la roue est une idée intéressante, sans doute empruntée à The Legend of Dragoon ? L’ennui, c’est que cette idée, qui en appelle à notre sens du timing, tend à être surexploitée ; non seulement on nous la sort en combat pour déterminer l’efficacité d’une attaque, mais on la retrouve également comme une mécanique de négociation chez le marchand, pour faire grimper ou chuter les prix selon que l’on cherche à vendre ou acheter, ce qui rend le processus assez fastidieux. C’est aussi employé comme une mécanique de QTE pour enfoncer des portes, ouvrir des livres, jouer du shamisen ou faire du tapis de course…

Le croirez-vous ? Un seul de ces éléments énumérés n’est que tromperie.

Et ce n’est pas celui que vous croyez.

Les transformations de Yuri en démon n’apportent pas grand-chose, je trouve. Elles auraient même tendance à rendre le jeu trop facile, puisqu’une petite métamorphose en début de combat pour lancer un sort de zone, et hop, c’est réglé, suivant. Ce qui tend, très vite, à rendre les joutes routinières – mais les phases de donjons sont assez courtes, ce qui fait qu’on passe assez peu de temps à se battre, en proportion du reste. Et puis, j’aime beaucoup le premier thème de boss, qui n’est pas sans m’évoquer le style de M. Mitsuda, dont nous avons déjà mentionné le nom.

Et pour cause, c’est du Mitsuda.

Alors, pour bien faire la part des choses, la bande-son est en majeure partie l’œuvre de Yoshitaka Hirota, un ancien sound-designer qui a, entre autre, bossé sur Koudelka, mais sur les soixante-six pistes que contient l’OST, neuf sont attribuées au génial compositeur de Chrono Trigger, Xenogears et Chrono Cross. Dont la carrière ne s’est pas arrêtée à ce jeu, comme on aurait trop souvent tendance à le penser ; je recommande à ce titre son travail sur le jeu Soma Bringer (2008), ou mieux encore, la bande originale du livre-album "kiЯitɘ" (2005), un projet singulier qu’il a mené en partenariat avec son ami Masato Kato, scénariste à des degrés d’implication divers sur les trois jeux susmentionnés, mais aussi sur l’excellent Baten Kaitos, ou encore Final Fantasy VII – excusez du peu.

Mais rendons justice à M. Hirota, qui parvient ici, avec les honneurs, à traduire en musiques la tendance sombre-inquiétante de l’aventure globale, en usant, certes, d’instruments de circonstances pour ce qui est du passage en Chine, mais qui n’oublie pas d’entretenir un certain sentiment de tension quand le glauque reprend le dessus sur les moments de légèreté.

Je suis peut-être trop synthétique sur le sujet ; en vrai, j’aurais du mal à développer mon propos plus en détails, ou juste à user de termes plus précis, mais il se dégage de cette B.O. une impression de mysticisme oriental qui me plait assez.

Au pire, allez choper le jeu, ou l’OST, et trouvez vous-même les termes adéquats. Ouais, bonne idée ça.

Et voila, je ne voulais pas trop parler de Mitsuda et, en fin de compte, le paragraphe qui lui est dédié dépasse en volume celui consacré au compositeur principal. Mais, pour ma défense, même si j’avais bien senti des similarités au niveau du style, j’avais des doutes quant à l’auteur de ce thème de boss partagé plus haut et, jusqu’à ce que j’écrive ces lignes et que je ressente le besoin de vérifier, je pensais que ça aurait pu être Hirota. Mea Culpa.

Bon, allez, histoire de terminer sur du positif, voici la vidéo d’un petit récit qui nous est conté, assez tôt dans l’histoire et qui, j’en suis sûr, ne vous laissera pas de marbre. L’occasion aussi d’avoir un aperçu du style visuel de certaines scènes, qui reprennent des images du monde réel – j’aime bien, c’est un parti pris, et puis, ça a quand même vachement plus de gueule aujourd’hui que les cinématiques en CG moche de l’époque.

Sur ces bonnes paroles, je vous laisse mon lecteur, Sea Mother – mais n'allez pas trop me le retenir, je pense qu'il a autre chose à foutre.

(je voulais vous dégoter les textes en VF, mais je n’ai trouvé qu’en anglais, vous m’en voyez navré.)

(Attendez quand même 6 minutes avant de partir !)